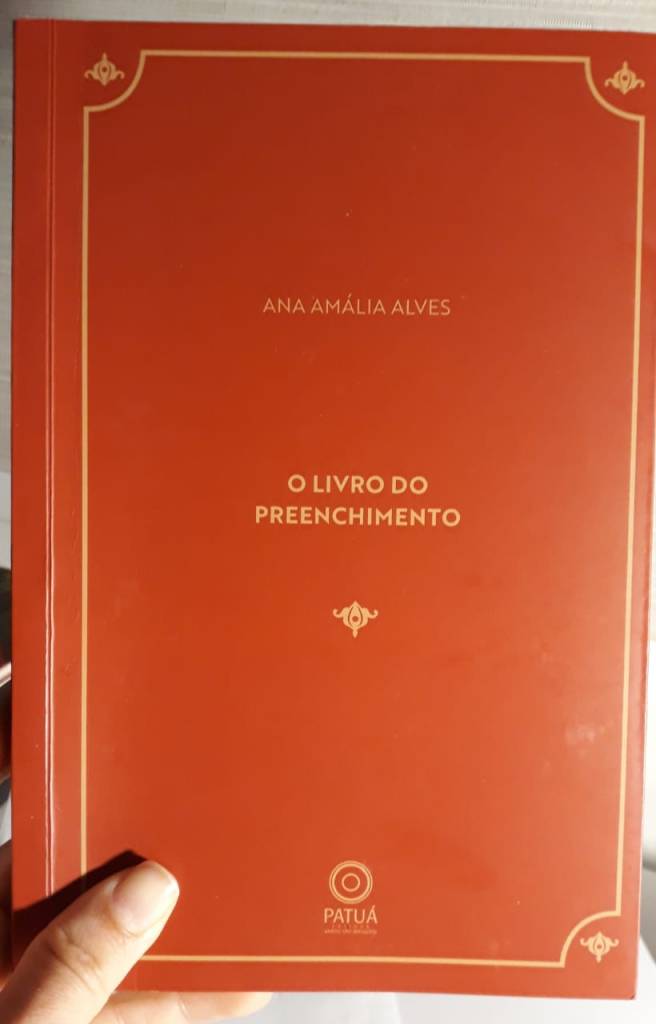

Ana Amália,

a combinação de elegância, intensidade, sensibilidade e força na tua escrita me impressiona e inspira. Nesse caderno que “é vermelho porque vem com sangue”, falas da experiência de um corpo que tem dentro do seu outro corpo, de gestar, parir, nutrir e na tua voz eu ouço ecos ancestrais. Teus versos mostram que (re)produzir a vida é experiência do corpo feminino que nos irmana à terra, morada da vida e da morte, o ventre: nossa terra natal.

É generosa a possibilidade oferecida às leitoras de compartilhar um pouco de tuas mortes e renascimentos com a perda, com o parto e com o que sucede a esses eventos extremos. A imagem da fênix, os aniversários, a idade de Cristo que parece anunciar a ressureição por vir falam da fragilidade e da força de existir num corpo que é sempre em transformação e, por isso, teus versos ecoam os sussurros, os lamentos, as risadas, as cantigas e os uivos de tantas outras.

Há, nesse conjunto de poemas, o assinalamento da solidão imensa que implica o trabalho de gestar, parir e nutrir em uma sociedade patriarcal. “[…] E a contemplar como nunca/ se satisfazem/ em nos sugar./ Dias e noites e dias e noites/ meses ou anos amamentando-os/ precisamos então parar e/ viver ao lado/ deles na eterna crise/ de abstinência cegueira coletiva […]”

Ao mesmo tempo, há uma forte presença das amigas, da mãe, das avós… mulheres passadas, presentes e futuras, a quem se pode indagar sobre os mistérios de gerar vida, sobre um costume ou traço que se recebeu vindo de outro corpo, de outro tempo. Com elas se tece uma conversa que não é busca por respostas definitivas, mas a tentativa de preencher algumas lacunas e a necessidade de lembrar que assim como não sangramos sozinhas, a construção dos sentidos e da vida não é tarefa que se possa realizar só. Nos contatos, nos elos, fazemos os nós e sustentamos a vida em seu devir. Esse é um dos recados preciosos que recebo de ti: qualquer preenchimento é sempre provisório, é anunciação do que vem:

“Um ventre é um/ventre é um ventre/ é um vem”.

Cariño,

Elisa

[“O livro do preenchimento”, da Ana Amália Alves, foi publicado pela editora Patuá em 2020]